STORY 02

働き方改革

まず、やってみる。

キリンの働き方改革が、

社会の「気づき」になっていく。

働き方改革

キリンのある取り組みが大きな注目を集め、企業の枠を超えて広がり始めている。『なりキリンパパ・ママ』。子どものいない社員がパパやママになりきって過ごし、育児と仕事の両立をリアルに体験することで、労働生産性の向上や組織運営のヒントを得るというもの。その誕生の背景にあったのは、発案者である女性営業職の想い。そして、それを受け止め、グループ全体の研修にまで育て上げたキリンの社風だった。

※内容・登場社員の所属は取材当時

河野 文香

メルシャン株式会社

首都圏統括支社 首都圏流通営業部 流通第三支店

長林 道生

キリンビール株式会社

執行役員 広域販売推進統括本部長

※現 メルシャン株式会社 代表取締役社長

明日からママになってみます。

「河野、どうした。だいじょうぶか」。

『なりキリンママ』の開始を宣言した時、上司がどうリアクションしたかを河野はよく覚えている。無理もない。まだ子どものいない河野がとつぜん、「明日から1か月、子育てのために定時で帰ります。子どもが病気になったら、アポをずらしてでも迎えに行きます」と言い出したのだから。

妄想の育児で、現実を変える。

『なりキリンママ』誕生のきっかけは、企業の垣根を超えて女性営業職が集う『新世代エイジョカレッジ』というプロジェクトだ。そこに参加する各社が、「営業現場における労働生産性向上」をテーマに実証実験を行い、成果を競い合う『エイジョカレッジ・サミット』が開催されることになった。河野は会社の指名を受け、キリングループの女性営業職5名でチームを組んでエントリーした。「やるからには、ぶっ飛んだことをやろう。優勝しよう」。そう意気込んだはいいが、肝心の中身がなかなか決まらない。

「労働生産性の向上」というテーマ自体は男女を問わない。しかし、せっかくなら女性営業職にとってより意義のある実証実験にしたい。すると、出産や育児との両立におのずと的が絞られる。不利なのは、5人のメンバーに子どもがいないことだった。アイデアが浮かびかけても、それが現実的なのかどうかは「経験がないから、わからないよね」。そんな袋小路から抜け出せない。

「いっそ、ママになっちゃう?」

言った本人の河野は、冗談のつもりだった。だが、メンバーの目の色が変わった。

「それ、いいかもしれない」。

つまりこういうことだ。妄想のわが子を持ち、ママに「なりきる」。その子が熱を出したら、大切な商談中であっても飛んで帰らなければならない。行動をとことんリアルに縛ることで、より実践的に労働生産性向上の手を考えることができる。組織としても、子育てママが現場にいる状況をシミュレーションできる。

なりキリンママ 9つのルール ※実証実験当時

(1)定時出社(9時):保育園お送り

(2)定時退社(17時30分):保育園お迎え

(3)夫サポート制度:週に1回、イクメン旦那の力を借りて残業・飲み会参加

(4)突発的な休み(終日):ランダムに来る「子ども発熱」の連絡

(5)突発的な休み(出社後):すぐに迎えに行かないといけない発熱連絡

(6)シッター制度:帰れない時のベビーシッター利用可

(7)20時以降のPC利用可:緊急対応が必要な時に備えた心の保険

(8)ママ活動宣言:家に早く帰って何をやるかを宣言

(9)ママ日記:ママとしてやったことを毎日メモ&共有

河野自身にとっても、またとない機会になりそうだった。河野は自分の仕事が大好きだ。スーパーやドラッグストアなどの量販店を対象にした営業活動。限られた販売スペースに、いかに多くのメルシャン製品を展開できるかという熱い戦い。その熱さこそは河野が仕事に求めていたものだし、きっちり結果も出してきた。ただ、キリンに限らず「足で稼げ」という言葉がいまも残っているように、外に出向いての商談や打ち合わせが多く、自分の都合では時間をコントロールしづらい。育児と両立させるには、たとえば一時的にでも別の職種に移ったほうがいいのではないか。結婚し、そろそろ子どもを持つことを考え始めていた河野は、「なりきる」ことでその迷いに答えを出そうとしていた。

やってみようじゃないか。

「意義はよく理解できるんだけどなあ」。 上司の戸惑いは続いていた。何を懸念しているのか、河野には手に取るようにわかる。9月。超繁忙期ではないが、決してヒマな時期でもない。残業しないというルールや商談のキャンセルが、機会損失につながるかもしれない。業績を預かる立場として、強い責任感ゆえの迷い。だが、結論はいかにもキリンらしいものだった。

「まあ、やってみようか」。

突拍子もなく見える申し出ではあったが、その根底にある想いやロジックをじっくり伝えることで上司は理解してくれた。ほかのメンバーからも、承諾を得られたという連絡が次々に舞い込む。ただ一人、強硬な反対を受けたメンバーがいた。最終的には実施にこぎつけたものの、そのメンバーは悔し涙を流した。「うまく伝えられなかったのかな」。言葉でダメなら、ここからは行動で示してみせるしかない。

敵は自分の思い込み。

オフィスで河野の携帯が鳴った。

「お子さんが発熱しました。迎えに来てください」。保育園(のふりをした、エイジョカレッジ参加企業)からの呼び出し。すぐに手帳に目を走らせ、訪問予定だった取引先にキャンセルを伝える。「わかりました。大丈夫ですよ」。快い返事。もちろん取引先も、この実証実験のことを知っている。「代わりに行こうか?」。上司はそう声をかけてくれた。

妄想のわが子によって、河野の仕事ぶりは大きく変わった。限られた時間を少しでも有効に使うため、頭の回る午前中はできるだけ一人で考え事に集中する。直行直帰を活用し、ちょっとした作業は移動時間に済ませてしまう。その結果、はっきりとわかったことがある。「意外とできちゃうものだな」。もちろん自分自身の工夫もある。だが、同僚や上司、取引先など、周囲の協力が予想以上だったのだ。じつを言うと、仕事がこぼれた時のための緊急避難をいくつか準備はしていた。シッターを雇ったことにして残業できたり、子どもが寝静まる深夜ならパソコンを開けたり。結果として、これらの抜け道はほぼ使われなかった。

うれしい波及効果もあった。河野たちの濃密な仕事ぶりに触発されて、まわりの仲間たちもまた、少しずつ自分の仕事を見直し始めたのだ。切り口こそ「女性営業職の子育て」だったが、仕事の生産性向上は普遍的なテーマ。また、介護などのライフイベントにまで広げて考えれば、誰の身にとっても他人事ではない。

「敵は、自分の思い込みだったのかもしれない」。そう河野は思った。「子育てをしながら営業職でいるのは難しい」。実際にトライしたわけでもないのに、なぜそこまでの不安を抱えていたのか。思えば自分こそが、どこかで先入観に囚われていたのではないか、と。

1か月の実証実験が終わった。業績を落としたメンバーはひとりもいなかった。そして「エイジョカレッジ・サミット」では、全31チームが競い合う中、見事に大賞の栄誉にも輝いた。その壇上で、河野はこんな報告をした。「じつは、本物のママになります」。それこそまるで、妄想のようにできすぎのタイミングだった。

実行しなければ、気づきもない。

やがて、人事にこんなメールが届いた。

「『なりキリンママ』は、絶対に形に残したい。研修として実施できないか」。

送り主は、最後まで反対していたあの上司だった。

こうした後押しの数々もあって、河野たちは役員会議で『なりキリンママ』をプレゼンテーション。『なりキリンパパ・ママ』として、晴れて研修として採用されることになった。対象は女性営業職だけではなく、男性も管理職も含まれる。

規模が拡大したことによって、かつての懸念が再び再燃した。「さすがに無理だろう」「もし業績が落ちたとして、どう評価されるのか」。さまざまな声が上がったが、営業の最高責任者である長林はこう判断した。

「難しいところもあるだろうが、やってみようじゃないか。むしろ、制約の多い現場で労働生産性を上げることができたなら、ほかへの波及効果も大きいだろう」。

とはいえ反対意見の中には、長林もうなずけるものが含まれていた。たとえば「これは働き方の強制ではないのか。理想の働き方は、人それぞれに追求すればいい」という声。それもまた正しい。だが、あえてひとつの方針に基づいて行動することで、得られる気づきもあるはずだ。「極論を言えば『無理だ』とわかったのならそれも気づきだ。気づきがなければ次に進めない。みんなで考える雰囲気も生まれない」。

行動の先の、本質を捉える。

長林は、まるでブームのような『働き方改革』には思うところがあった。残業時間の増減だけに一喜一憂する、手段と目的の入れ替わったものにしてはならない。だが本質をしっかりと捉えていれば、それは非常に有効な取り組みになりえる。長林が考える『働き方改革』の本質は、大きく2つの環境変化に基づいていた。

ひとつは営業スタイルだ。飲みものの営業は、金額がクローズアップされやすいという風潮が最近まで残っていた。もちろん、どんな営業でも金額が決め手のひとつだが、あまりに偏ると業界の疲弊につながる。キリンはそれを率先して変えようとしていた。そこで重要になるのが「お金以外の付加価値をいかに生み出すか」。労働生産性の向上はきっと、その土壌になれる。たとえば家族との豊かな時間を過ごすことで、自分が世の中にどんなよろこびをもたらせるかを想う。遠回りのようだが、キリンらしい大切なスタート地点に立つことができる。また、さまざまな立場や属性の人が働きやすくなれば、より多様な付加価値も生まれるだろう。

さらに、一人ひとりがキャリアを切り拓くことの重要性。人生100年といわれる時代、社会人生活もおのずと長くなっていく。会社が敷くレールだけでは限界がある。それぞれがキャリアを設計し、その実現のために自発的に行動することがますます求められるはずだ。その余地を、本質的な『働き方改革』なら生み出せる。

研修制度としての『なりキリンパパ・ママ』が始まると、受け手による個人差がはっきりと現れた。これまでとは異なる働き方が習慣になる人がいる。一方で、リバウンドを起こしてしまう人もいる。何が違うのか。意識にどんな差があるのか。一人ひとりがそれに「気づく」のを、長林は待っている。「あれこれ指示することではない。取り組みの先にある本質が何か。ゴールが何か。それを理解してもらうのが、私のいちばんの仕事だから」。

会社から、社会へ。

産休・育休を経た河野は、当然のように営業職として復帰した。

不安はなかった。『なりキリンパパ・ママ』によって、すでに経験した道だからだ。むしろ、母親という立場を経験したことで仕事へのプラスもあった。育児中、家に届く食品カタログを眺めていたことから、「ママが注目しやすいページ」を体感としてつかんだ。それをもとにした提案で、とあるクライアントにおけるメルシャン製品の売上を2倍にしたのだ。

『エイジョカレッジ』の調べによると「世の中で営業職に就いた女性の9割が、30代になると現場を離れてしまう」といわれる。それは本人だけではなく、企業や社会にとっての損失でもあると河野は思う。

河野たちが考案したひとつに『はぐ(Hug)マーク』がある。名刺に入れて「自分がママであること」「だからこその働き方があり、覚悟があること」を伝えるものだ。これはキリングループに限らず開放され、実際にあちこちの企業で使われている。また『なりキリンパパ・ママ』の研修モデルも、自治体や企業へと広がりつつある。

始まりは小さかったかもしれない。けれど河野たちの取り組みはいま、キリンという会社の追い風を受けて、社会を少しずつ変えようとしている。

河野 文香

メルシャン株式会社

首都圏統括支社 首都圏流通営業部 流通第三支店

2009年、キリンビール株式会社入社。仙台に配属され、量販店向けの営業活動を行う。その後、北海道へ転勤し、2015年にメルシャン株式会社へ出向。出産・育児を経て2018年4月に復帰し、引き続き営業職として活躍している。

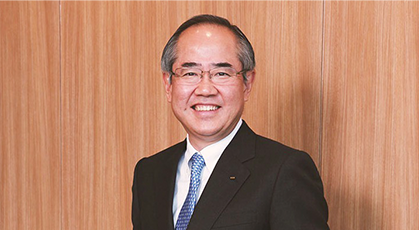

長林 道生

キリンビール株式会社

執行役員 広域販売推進統括本部長

※現 メルシャン株式会社 代表取締役社長

1988年入社。営業職を中心にキャリアを重ねながら、マーケティング職なども歴任。海外での活躍も多く、フランスに1年間、ベトナムに4年間の出向経験を持つ。