#Special

#Yorokobi Challenge

「ワインの街・上田」を目指す 官民連携による地方創生

ここ数年で「ワインの街」としての存在感を打ち出している長野県上田市。その背景には、「シャトー・メルシャン

椀子ワイナリー」の誕生を機に、上田市とKIRINが締結した「ワイン産業振興を軸にした地域活性化に関する包括連携協定」と、それを軸としたさまざまな取り組みがありました。

「ワインの街・上田」を目指す官民連携による地方創生について、キリンホールディングス株式会社CSV戦略部の中川紅子と、連携当初から上田市役所で担当を務めてきた益滿行人さん、新しくワイン事業担当になった竹本万里奈さんにお話をうかがいました。

-

中川 紅子

キリンホールディングス株式会社

CSV戦略部主査

2012年入社。CSV活動を通じ「コミュニティ」における価値の共創や企業ブランディングを推進。キリン地域トレセン主管。

2012年入社。CSV活動を通じ「コミュニティ」における価値の共創や企業ブランディングを推進。キリン地域トレセン主管。

-

益滿 行人

上田市役所

総務部 行政管理課 主査

2019年から2023年まで所属した丸子地域自治センター産業観光課で、キリングループとの包括連携協定の事務局を担当。

2019年から2023年まで所属した丸子地域自治センター産業観光課で、キリングループとの包括連携協定の事務局を担当。

-

竹本 万里奈

上田市役所 産業振興部 農業政策課

農産物マーケティング推進担当

2023年よりワイン事業の担当として従事。

2023年よりワイン事業の担当として従事。

※所属は取材当時のものであり、現在の組織名と異なる場合があります。

ワイン産業の活性化を目指す、 上田市とKIRINの出会い

-

ー最初に、KIRINが上田市でワイナリーを立ち上げることになった経緯を聞かせてください。

中川(KIRIN):もともとは、キリングループのメルシャンがワイン用ブドウを栽培するための最適な土地を探していたのが始まりで、2003年からメルシャンと合併前の丸子町、地域の方と一緒にヴィンヤード作りをスタートしました。

ヴィンヤード開園から16年を経た2019年9月、「①地域との共生、②自然との共生、 ③未来との共生」の3つをコンセプトに、ブドウ栽培から醸造までワイン造りのすべてを魅せる、手摘みのブドウを使った高品質のワインを造るブティックワイナリーが完成しました。

上田市には「シャトー・メルシャン 椀子ワイナリー」以外にも、多くのワイン用ブドウの生産者やワインメーカーがいます。そんな上田市のワイン価値を広く伝え、ワインで地域の魅力を発信していくために、2019年12月、キリングループ4社と上田市で「ワイン産業振興を軸にした地域活性化に関する」包括連携協定を結びました。益滿(上田市):行政という組織の性格上、一番気にしないといけないのは公共性や公益性という部分。どこかと提携するためには、なぜそれをやる必要があるのかという根拠を求められます。

KIRINさんと連携しやすかった理由の一つには、CSV経営を掲げて、その実績も出されていたというのがありました。「お互いの課題を解決するために、共通でやれることを見つけていきましょう。そのために目先のことではなく、少し遠くに目標を置きましょう」という話ができたので、KIRINさんとワインの事業を進める連携協定を結ぶことができました。中川(KIRIN):シャトー・メルシャンには「日本を世界の銘醸地に」というビジョンがあります。なので、単にワイナリーを作るだけでなく、地域の人たちと一緒にワイン文化の形成に取り組んで、新しい価値を作っていく使命があります。

地域にとっても、自分たちにとっても意味のある共創価値を作るというCSV経営を促進していたので、上田市にもそういうご提案をさせていただきました。

部署や課を乗り越えて、 理想の未来を描いた1年目

-

ー包括連携協定を締結したうえで、具体的に官民連携でどんな取り組みが進められていったのでしょうか?

中川(KIRIN):協定のなかで掲げた8つの項目のうち、まずは「ワイン産業をリードする人財育成」、「ワインツーリズムの構築」、「上田市の地域産業の振興」、「ワイン文化の醸成と環境保全」という4つのテーマを実施するために、KIRINと上田市のさまざまな課の混合チームで分科会を作って、何ができるのかを話し合いました。

さまざまな課の方々とたくさん議論をした結果、ワイナリーまでバスが来るようになり、道に案内板が設置され、地域の方にワイナリーを知ってもらうためのイベントが開催されるまでになりました。

当時行政の方がおっしゃっていたのは、上田市には遊休荒廃地の増加や農家さんの減少という課題があって、そこにワイナリーができたことで農家さんが増えたり、観光人口が増えたりして、かつての賑わいを取り戻す一つのきっかけになるかもしれないといった話でした。そういうスパイスになれたら、私たちとしてもうれしいなと思ったんです。

同じ方向を目指すための北極星を。 ミッション・ビジョン・バリューを掲げた2年目

同じ方向を目指すための北極星 を。ミッション・ビジョン・ バリューを掲げた2年目

-

ープロジェクトは順調に進みましたか?

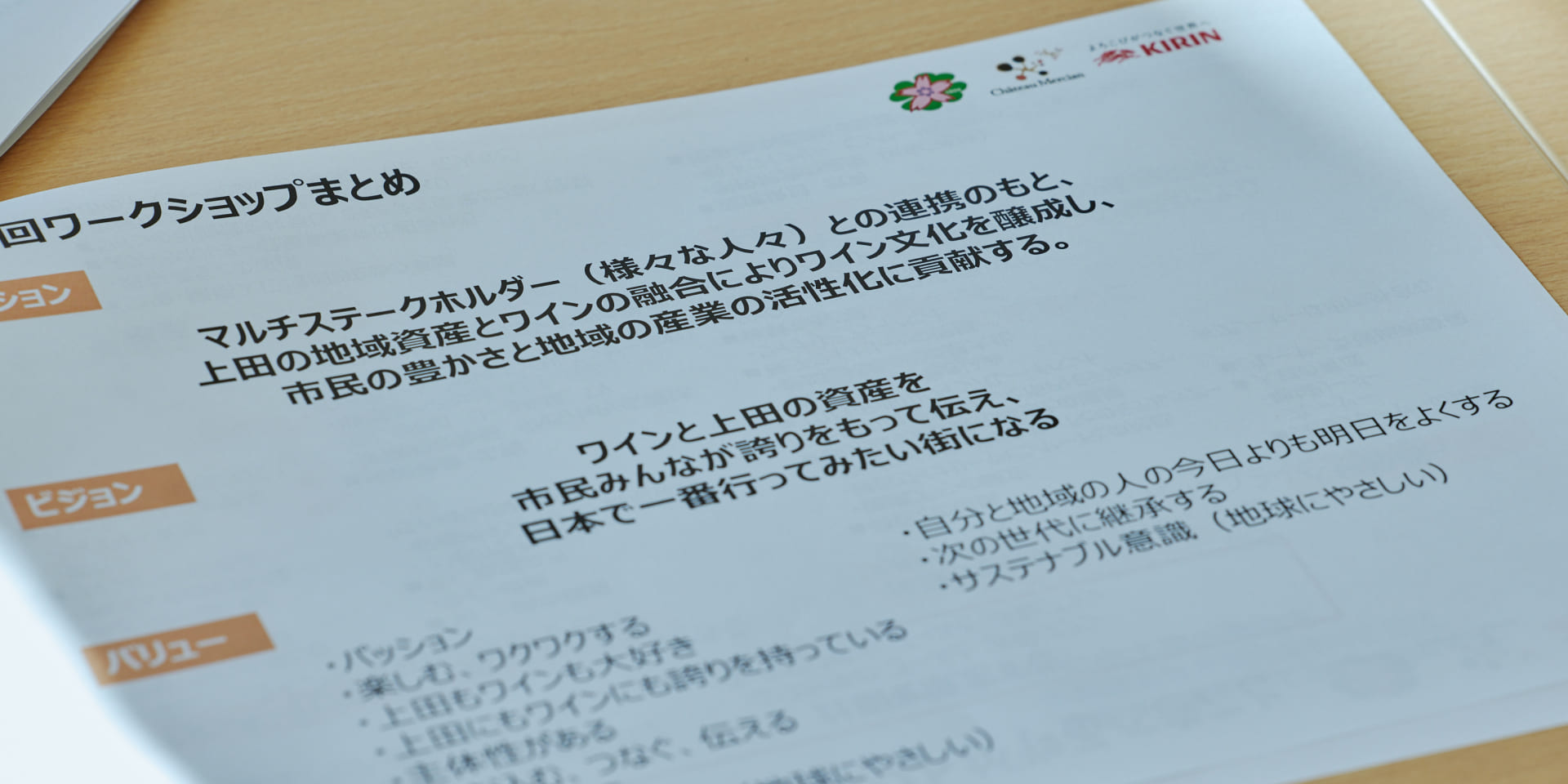

中川(KIRIN):包括連携協定を結んだ初年度は、いろんなアイデアが生まれて、形にもなっていきました。ただ、いろんな取り組みを同時に進めていくなかで、「ちゃんとみんなが同じ方向にむかっているのか?」という点に疑問を感じるようにもなりました。だから、みんなが目指すべきミッションやビジョン、バリューを作ろうということになったんですよね。ブレない北極星のようなものがあれば、やり方やスピードが違っても、同じ方向に進めると思いました。

益滿(上田市):当初、役所側としては、とりあえずブドウとワインを作っていこうという考え方だったんですけど、そうじゃなくて「ワインの産地になるとは、どういうことなんだろう」ということを改めて考える機会が必要だと感じました。

それで、メルシャンの方に世界的なワインツーリズムの潮流を紹介してもらったり、街づくりで活躍されている方々の話をうかがったり、反対に我々が上田市の歴史や産業を説明するワークショップを積み重ねました。

ミッション、ビジョン、バリューを策定するために開催した全5回のワークショップを経験したことが、いろんな部署が同じ方向をむけるきっかけになったなと思います。

KIRINや行政の手を離れて 自走していく上田市へ

-

中川(KIRIN):3年目からは「ワインの街・上田」という認識が広がって、それをおもしろがってくれる人が新しく何かを始めてくれるような仕組みづくりを目指しました。そうやって上田市におけるワイン産業が醸成され、KIRINや行政の手を離れて自走していくことが、私たちのゴールだと思っています。

そのゴールにつながる取り組みの一つとして、ローカル カルチャー カンファレンス(人財発掘のイベント)を開催しました。ブドウを作りたい人や、ワイナリーで働きたい人、イベントを開催したい人、レストランを出したい人など、オンラインとリアルで合わせて約200名の参加がありました。

最終的には、「上田ワインビジネスラボ」というビジネススクールを立ち上げて、研修プログラムを経た14名の方に、上田で、ワインで、どんな事業ができるのかを提案してもらい、それを実現していくということを行いました。益滿(上田市):ビジネスラボには、上田だけでなく東京から参加してくれた方もいて、上は60代、下は10代の方々も集まってくれました。「お酒は飲めないけど、上田のワイン産業に興味がある」と言ってくださった方もいて、うれしかったですね。

役所としては、何かしらの成果を地域にもたらしてもらいたかったので、上田市を舞台にしたプロジェクトの企画をお願いしました。そこで生まれたのが、「信州上田まつたけ&ワイン祭り」をはじめとするさまざまな企画です。実際に出てきたアイデアを形にするところまで伴走するなかで、我々としても多くの気づきを得られるきっかけになりました。

連携の成果と 続けることで見えてきた課題

-

ー「ワインの街・上田」という認識が浸透してきている実感はありますか?

中川(KIRIN):上田市には現在、18軒のワイン用ブドウを栽培している方がいて、そのうちの10軒がワインを造っていて、ワイナリーも2件あります。これってすごい状況だと思うのですけど、市民のみなさんが知っているかというと、そうでもなくて。だから、ワインの街としての上田を街の人にも知ってもらうために、ワインの造り手のみなさんを紹介する冊子やポスターを作りました。

益滿(上田市):取材中、「いずれ私もワイナリーを作りたい」という農家さんもいたりして、市として連携していく意味も感じたし、次にやるべきことも見えて、とても貴重な機会になりました。冊子はたくさん刷ったんですけど、あっという間になくなって、増刷もしたんですよね。

竹本(上田市):この冊子は2022年に初めて作成しましたが、翌年にはワイナリーが1件、ワイン生産者が2件増えていたこともあり、2023年版は私が担当してバージョンアップしたものを作成しました。

中川(KIRIN):冊子やポスターの制作だけでなく、実際にワインを飲んでもらう機会を作ろうということで、上田駅でのテイスティングのイベントや、近隣の飲食店さんにご協力いただいて買ったワインを持ち込める「BYO(Bring Your Own)」が可能なお店を増やす取り組みも進めました。

これらの活動では、行政の方の動きがすごく心強くて頼りになりました。上田市の方々に地元のワインを知ってもらうきっかけになりました。こういう地道な浸透活動は本当に大事だなと思います。

ワインの街として走り始めた上田市が目指す未来

ワインの街として走り始めた 上田市が目指す未来

-

ーこれまで官民連携でさまざまな取り組みをされてきましたが、これから上田市がどうなっていってほしいと思っていますか?

中川(KIRIN):いろんな地域を見てきましたが、成功している地域は、強力なコンテンツがあるところだなと思うんです。そのコンテンツを活かす仕組みやプラットフォーム、人、場所があるというのがすごく大切だなと。

上田市の場合、ワインがそのコンテンツになりつつあって、イベントやツアー、お店、そしてワイン関係の仕事に就く人が増えています。そうやって場や人が増えていくのは、すごくいい流れだと思うし、徐々に点が面になってきて、「ワインの街・上田」に近づいているのを感じています。益滿(上田市):上田市としては、ワインをおもしろがってくれる人を増やすというのが大きな目標です。それは造ることや飲むことだけでなく、ワインを軸に新しい取り組みを始めるとか、そういうことをおもしろがってやる人が増えてほしいですね。

そのために市の職員や民間の方に「ワインって、こういうものなんです」とか「ワインで何かやってみませんか」と働きかけてきた数年間だったなと感じています。なので、この先もっと上田のワイン産業が大きくなっていくのを見てみたいです。竹本(上田市):私はいきなり大きなことをやるのではなく、コツコツ積み上げていきたいと思っています。まずは生産者の方がいないと「ワインの街・上田」は実現できないので、畑のことなどでも何か困り事があった際には寄り添える関係性を築いていきたいです。

少し前に、畑のことで困っていた生産者の方から「どこに連絡すればいいのかわからないので、とりあえず竹本さんに電話した」と連絡をいただいたんですよね。私一人でどうにかできることではなかったんですけど、そういう信頼関係を作れたことがすごくうれしくて。

なので、私は生産者の方たちとの信頼関係を作って、まだみなさんの想いを反映できていないところをサポートしていきたいなと。そうすれば、行政、KIRINさん、生産者さん、市民の方々と、いろんな人が関われるようになって、上田のワインが広がっていくと思っています。